古代祭祀の面影

見沼の祭祀を司った三つの氷川神社

●大宮氷川神社。かつての大湖沼「見沼」の名残留める神池と朱塗りの社殿(鎮花祭の朝に撮影)

氷川神社は,かつてさいたま市全域に広がっていた広大な湖沼「見沼(みぬま)」の水神を祀る祭祀場が起源であるかもしれないというのは,以前の記事「大宮氷川神社 ~太古からの神域 (2013年03月15日) 」で述べたところです。

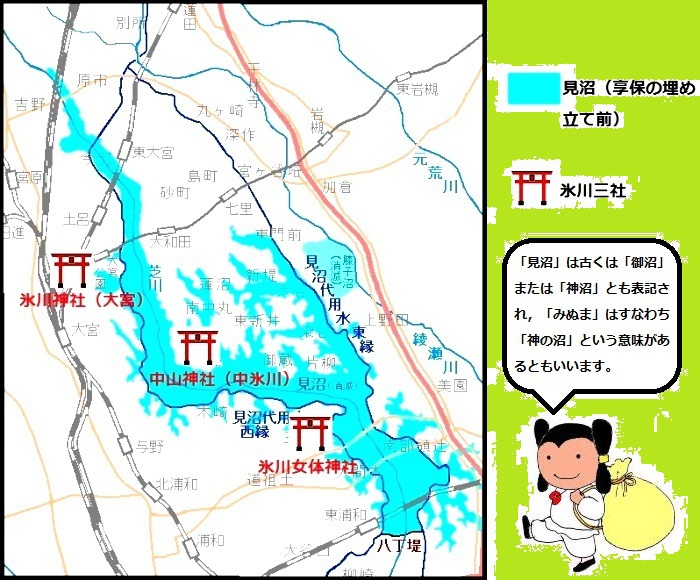

そして,上古の昔に見沼を祀っていた祭祀場が起源なのではと考えられる神社は,大宮氷川神社のほかに,二社,存在します。その名を,「中山神社(中氷川神社)」,「氷川女体神社(氷川女體神社)」といい,それぞれさいたま市見沼区とさいたま市緑区に鎮座しています。大宮氷川神社(さいたま市大宮区)とともに,今はなき見沼のい中心部を三方から取り囲むように位置しています(下地図参照)。

●見沼と氷川三社

【氷川神社】

4月最初の週末,逗子駅始発の湘南新宿ラインに揺られること1時間半あまりで大宮駅に到着。大宮の氷川神社を手始めに,見沼を囲む氷川三社を巡り歩きました。

朝,今年は早々と桜のシーズンが駆け足で通り過ぎた大宮公園。公園内に鎮座する氷川神社に到着したのは,ちょうど鎮花祭が始まろうとする頃合でした。装束姿の神職を先頭に,伶人,そして祭りの主役,舞を奉納する巫女姿の女児が行列して,神池に架かる赤橋を渡御していきました(冒頭写真)。

この神池が,かつての見沼の名残りであることは以前の記事でも書いた次第です。

【中山神社】

●中山神社。

広大な干拓地の脇にたたずんでいる中山神社。かつては見沼の湖畔に鎮座していたことを彷彿とさせます。別称,中氷川神社あるいは氷王子社ともいい,大己貴命(大国主命)を主祭神としています。崇神天皇のころに創建されたと伝わります。

うっそうと生い茂る社叢が印象的な中山神社の参道と境内。自分が訪れたのは昼前でしたが,人っ子一人見当たらない境内は,住宅街に隣接し,すぐそばを県道が通じている場所だとは思えないくらい静寂に包まれた空間でした。

中でも目を引いたのは,境内社の荒脛(アラハバキ)神社の存在です。大宮の氷川神社での門客神神社に相当する祠になります。大宮では既にその名称が消えてしまっているアラハバキの神が,ここ中山神社では今なお祀られているわけです。

【氷川女体神社】

●氷川女体神社。その名のとおり,奇稲田姫命を主祭神とし大宮の氷川神社とともに武蔵国一宮を称する。

見沼を見守る氷川三社のうち最も南に位置するのがこの氷川女体神社。その社名が示すとおり,須佐之男命(スサノヲノミコト)の妃神,奇稲田姫命(クシイナダヒメノミコト)を主祭神としています。

境内を包み込む照葉樹林の社叢は埼玉県の天然記念物にも指定されています。中山神社の社叢に勝るとも劣らない,大変神さびた雰囲気を醸し出していました。

氷川女体神社では,かつて見沼の真ん中に舟を繰り出し,水上で,水神(あるいは竜神)をまつる祭儀を執り行ってきました。ところが,18世紀の享保年間に江戸幕府によって,広大な見沼を耕作地にすべく,埋め立てられることになりました。当時,水上での祭祀の重要性と存続を幕府に直訴した女体神社の神官たちの意向を受けて,将軍吉宗は,神社に程近い水辺の一郭のみを埋め立てずに残すように工事責任者に命じ,神官たちにはそこを祭祀場として竜神を奉祭し続けるように下命しました。そうして出来上がったのが「磐船祭祀場」。高台に鎮座する女体神社から石段を降りてすぐの処に位置する,わずかに残った神池に囲まれた手鏡型の陸地。今も毎年5月にこの祭祀場で,竜神(水神)をまつる磐船祭が行われています。

●磐船祭祀場。池に囲まれた祭祀場の祠(左)と祭祀場の外観(右)。

【見沼の干拓地】

●桜吹雪が敷き詰められた見沼干拓地。

見沼という名称は,「御沼」あるいは「神沼」のことであるともいわれ,古代には文字通り「聖なる湖沼」とされていたともいいます。

これを三方から取り囲むように配置された祭祀場が,それぞれ氷川神社(大宮),氷川女体神社,中山神社。出雲の神々が祭られ始めると,それぞれスサノヲノミコト(父神),クシイナダヒメノミコト(母神),オホナムチノミコト(子神)を主祭神として奉ってきたという形になります。

また,これら氷川三社の配置は,季節ごとの太陽の昇降位置と一致し,農耕には不可欠な暦を知る施設としても機能していた可能性もあるという点も興味深いところです。

一種のレイラインというか,上古,さいたま市域の大半を占めるこのエリアは壮大な祭祀空間を形成していたのかもしれませんね。

●高台から干拓地を見下ろす位置にある大牧の氷川女体社。春分の太陽が沈む位置にあるようです。

西日傾くころ,桜散る見沼の遊歩道を後にして,駅へと向かいました。